こんにちは。理学療法学科の塚本です。今回は、私の臨床業務先であるデイサービスでの仕事についてご紹介します。

あまり聞きなれないかもしれませんが、“デイサービス”とは“通所介護”の通称で、自宅から施設に通いながらQOL(生活の質)向上を目指す介護サービスのことです。

利用日数は利用者さんにより週1~5日と異なりますが、他の利用者さんと交流をしたり、食事・入浴といったサービスの他、機能訓練も受けられるのが特徴です。

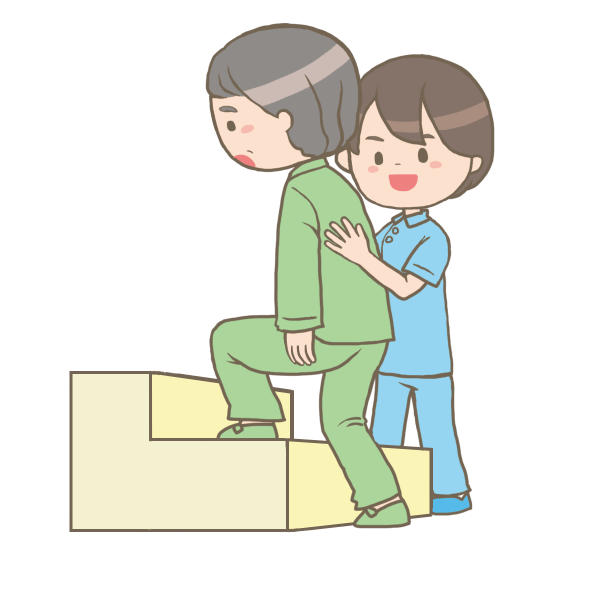

私が関わっているのはこの“機能訓練”です。

注:“リハビリ”とは微妙に異なって、理学療法士が関わっているかどうかは施設により異なります。

利用者さんの人数や新規or常連さんかどうかは日により異なりますが、内容は主に以下の3つです。

〇 個人にあった運動プログラムの立案、修正

(時間があれば実際に運動してチェック)

〇 定期的な身体機能の評価

〇 お悩み相談

ぱっと見、病院で行っていることと変わりませんが、大きく異なる点がいくつかあります。

【1.理学療法士が直接関わる頻度が少ない】

私がデイサービスに行くのは月に数回、つまりプログラム立案はするけれど、

①実施はスタッフさんにやってもらう

②なにかあってもすぐフォローできない

…のです。

ですからこの場合、テクニックを要するプログラムはNGで“誰でも”できて“再現性がある”ことが大切です。

また、負荷が強くて翌日痛みが起きてしまっても対処できないので、運動の設定は利用者さんの状態を見極める必要があります。

難しくはありますが、うまくプログラムを組めると歩けなかった方が歩けるようになったり、介助量が減ったり…と効果は明らかなので、やりがいはあります。

【②様々な状態の利用者さんがいる】

私の通っている施設では常時20人前後の利用者さんがいらして、なにか疾患を抱えている方も少なくありません。

〇 手術をして昨日退院したばかり

〇 手足が麻痺して動かない

〇 肺炎後で全身体力が落ちている

〇 脳腫瘍で徐々に症状が進行している

…など。

このため、様々な疾患について把握しておく必要がありますし、病院と違ってレントゲン写真や検査データもないことが多いので予想して対応しなければいけないこともあります。

ですから、どんな状況でも利用者さんが満足する結果をだせるよう、日々の準備が大切だと改めて感じます。

また、パズルをしている間は運動拒否される、お風呂の前だったら運動してくれる、など利用者さんにより好み、こだわりも異なるので個人にあわせた工夫も必要です。

“Aさんは機械運動が好きだからこちらに誘導して…”

“Bさんは評価をしてから平行棒で…”

“あ、Cさんはもうすぐ入浴時間になるから先に声をかけないと…”

…など毎回頭をフル稼働させています(笑)。

限られた時間で結果を出すというプレッシャーはありますが、今日はどんな利用者さんがいらっしゃるのか、あの利用者さんはお元気だろうか、など私も毎回楽しみにしています。

以上、デイサービスでのお仕事紹介でした。