日リハの校舎(イセビル)でNPO法人 日本ボイタ協会の講習会「ボイタ法に基づく正常運動発達講習会」が開催されました!

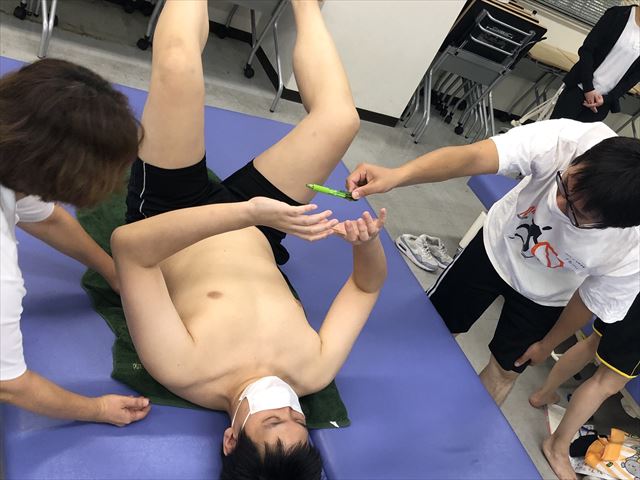

この講習会は0才〜1才くらいの小さいお子さんの運動発達を体感するというもの。

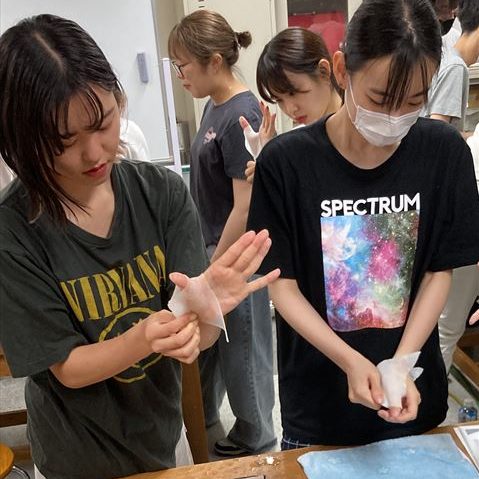

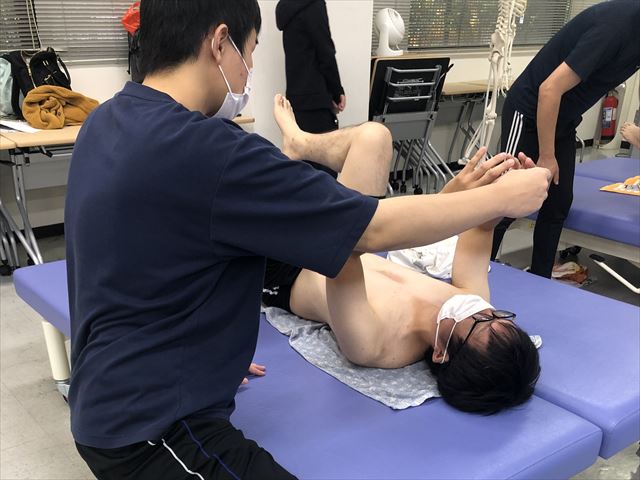

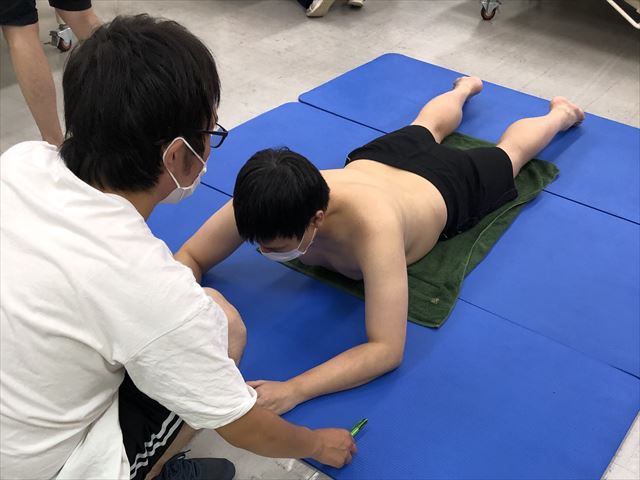

実際に自分の身体を使って

「赤ちゃんのこの時期は、身体はこんな動きをする」

「身体はこんな反応や変化をする」

というのを学びます。

ボイタ法とは

ボイタ法はボイタ教授によって発見された『反射性移動運動』を利用した運動機能障害に対する治療法です。子どもに特定の姿勢をとらせ、特定の部分(誘発帯)に適切な刺激を与えると、全身に運動反応(筋収縮)が繰り返し引き出されます。教授はその反射性移動運動が新生児でも大人でも脳性麻痺児でも引き出されることを確かめ、人類の脳に生まれつき備わっている運動パターンであると考えました。その運動パターンは正常運動発達の過程では自然に現れて来ますが、脳性麻痺児では自然には出現することが出来ず、治療によって引き出す必要があります。引き出された反応を自分のものにする可能性は、脳の可塑性から考えても脳損傷の時期に近いほど、月齢が小さいほど大きいはずです。しかし、一般に軽い脳性麻痺では1歳半~2歳以上にならないと確定診断は困難です。そこで教授は生後6ヶ月までに早期診断できる方法を考案しました。

引用元:日本ボイタ協会

この講習会を実施している日本ボイタ協会と、日リハ理学療法学科 黒木先生のつながりがあり今回日リハでの開催となりました!

当日の参加者は理学療法士、作業療法士だけでなく、現役の保育士の方や助産師の方も!!

実際に赤ちゃんに関わる職業の方々にとって、運動発達はとても重要なんですね。

ちなみに、この講習会には日リハの夜間部卒業生✨も、現役の理学療法士として参加していました。

卒業しても、日リハを通じて学び続けてくれて嬉しい限りです!