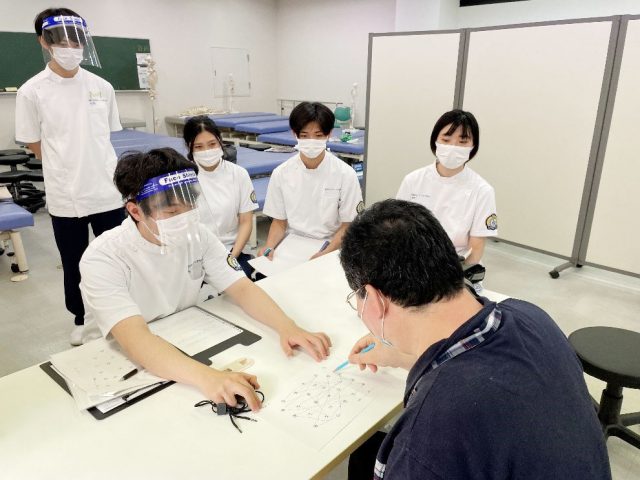

今日は作業療法学科3年生の身体障害分野の演習授業の風景をご紹介します。

本校は4年生の学校で、3年生の後期から4年生の前期にかけては長期の実習に行くことになっていますので、3年前期は実習に向けて実践的な演習授業が多くあります。この授業では、脳卒中を経験した当事者の方にご協力頂き、お体に触れ、これまで授業で習った様々な検査を実際に行わせて頂きました。

これは関節がどれくらい動くのか、その角度を測っていく「関節可動域測定」を行っているところです。

これまではクラスメイトを相手に練習を重ねてきましたが、障害をお持ちの方を相手に測定を行ってみると、脚の重さ、関節の硬さ、筋肉の強ばりなどが、クラスメイトとは全然違うのだという事を感じ取れたようです。

続けて、これは「上肢機能検査(STEF)」という道具を使った検査を実施しているところです。

握る、つかむ、つまむ、離すなど手の機能の何が障害されているのか観察し、点数化する検査です。写真では手を動かそうとすると、手の震えが出てしまうという症状のある当事者の方にその検査を行わせて頂きました。震え(振戦)が出にくい工夫をした場合、しなかった場合等その違いも見せて頂き、その症状について学びが深まったようです。

他にも様々なことを体験させて頂きましたが、どれも授業内では得難い大変貴重なものになったと学生の感想も聞けました。

この経験を糧に、実習に向けますます頑張ってくれるだろうと期待しています。

※ご本人の許可を得て写真を掲載しています。