当ブログの読者の皆様,こんにちわ!

作業療法学科教員の山下です.

暑い日が続いておりますが,体調などはいかがでしょうか?そして,連日続く強い日差しのも負けない熱気で東京オリンピック・パラリンピック2021が開幕しましたね~.

そんな中,日本リハビリテーション専門学校では日本のパラスポーツとも関わりが深い国立障害者リハビリテーションセンターへ見学に行ってまいりました♪

今回のブログの目玉

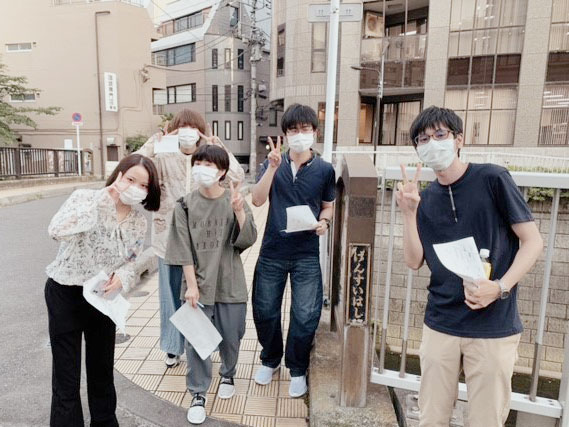

1.学生たちとの集合写真( *´艸`)

2.当校の実習カリキュラムについて

(参考:日リハといえば臨床実習)

1.学生たちとの集合写真

と,うことで,はい!ドーン!!学生たちとの集合写真です!!

ドーン!!(2回目)

さらにドーン!!!(3回目)

普段の学校の様子が気になる方はインスタをご覧ください!

当校では,毎年新1年生を対象に国立障害者リハビリテーションセンターの見学を怒っています.昨年はコロナ禍の影響で中止となりましたが,今年は施設側のご配慮もあり,充分な感染予防対策のうえ,可能な範囲で見学をさせていただきました.

国立障害者リハビリテーションセンターの皆様,本当にありがとうございました!!

(ちなみに,昨年の1年生も1年越しではありますが無事見学することができました♪)

感染予防の観点から,実際のリハビリ場面などは見学できませんでしたが,リハビリ施設内や施設の機能・役割について,担当職員さんから丁寧に説明を受けました.

1年生にとっては,大変貴重な体験であっただけでなく,今後の学習意欲へもつながる機会になったかと思います!

2.当校の実習カリキュラムについて

当校のカリキュラムでは,実習というものを重視しています.

作業療法・理学療法ともに昼夜間の問わず,厚生労働省から指定されている基準を超えています

↑画像をクリックすると,臨床実習の紹介ページに飛びます↑

また,各学年に応じて実習形態も様々です(学科により多少の違いはあります)

1:見学実習

1年生のうちから,1日の見学実習を行います.いろいろな領域の施設を見学し,座学で学んでいることのイメージをつかんでいきます

2:地域実習

地域でのリハビリがどのように展開されているかを1週間体験します.

3:臨床実習Ⅰ

学生が学んだことを発揮する本格的な実習です.期間は3週間で,学生にとっては初めての長期間の実習となります

4:臨床実習Ⅱ

最後の実習になります.1施設2カ月間という長期間の実習を通して,即戦力としての力を身に着けていきます.

このように,それぞれの学年で目的に応じた実習形態を豊富に用意しております!

各実習について,詳しく知りたい方は是非オープンキャンパスにお越しください!

オープンキャンパス一覧ページはこちらです