こんにちは!理学療法学科夜間部学科長の鈴木雅男です。

突然ですが、皆さんは地域リハビリテーションという言葉をご存知でしょうか?「地域」と「リハビリテーション」という言葉はわかると思いますが、「地域リハビリテーション」となるとよくわからないという方も多いのではないでしょうか。

今回はその地域リハビリテーションについてお話しします。

地域リハビリテーションという言葉は、以前からあったもののその重要性について近年特に言われるようになって来ました。

地域リハビリテーションについて、日本リハビリテーション病院・施設協会では、次のようにその概念を表しています。

地域リハビリテーションとは、障害のある人々や高齢者およびその家族が住み慣れたところでそこに住む人々とともに、一生安全に、いきいきとした生活が送れるよう、医療や保健、福祉及び生活にかかわるあらゆる人々や機関・組織がリハビリテーションの立場から協力し合って行う活動のすべてを言う

初めて聞いた方はわかりにくいと思うので背景を含め解説をしたいと思います。

病気や怪我で障害を負ってしまった方や身体の機能が衰えていく高齢者の方が、健康な時と同じ家や環境で暮らすことは大変になってしまうことがあります。

しかし長年住み慣れた家や環境で暮らすことは、今まで培ってきた周囲の人たちとのつながりや家族とのつながりを継続できるため、精神的にも安心して暮らせることが期待できます。

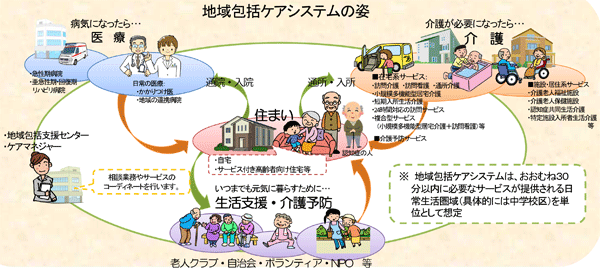

そのため住み慣れた環境での生活を継続できるように、身体機能や生活に必要な能力の維持目的で、病院や施設に通って行う通所リハビリテーションや、職員が家に訪問して行う訪問リハビリテーション、また高齢者の健康の維持増進を目的に市区町村で行われている保健事業の拡充が図られています。

そしてこれらリハビリテーションは多くの職員によって行われており、その一旦を理学療法士が担っています。

つまり「地域」とは、障害のある人々や高齢者が暮らす環境を意味していて、特定の地域を指しているわけではありません。そしてそこでの暮らしを継続するための活動全てを「地域リハビリテーション」と呼んでいます。

皆さんはリハビリテーションや理学療法士の職場と言えばすぐに「病院」をイメージするでしょう。確かに病院でのリハビリテーションも重要です。しかし病気や怪我によって障害をかかえている方も多く、超高齢化社会によって高齢者も増加している現状では、生活を支えるための仕組やそれを担うマンパワーが必要になっています。

病気や怪我をされた方の病院でのリハビリテーションは3ヶ月から半年、長くても1年以内が多いのに対して、自宅に帰ってから必要とされるリハビリテーションは一生です。

つまり理学療法士の必要性は、病院はもとより地域リハビリテーションを担う施設に広がっています。

まだまだ理学療法士が、みなさんの力が、必要とされています。

最後まで読んでくださりありがとうございました。この記事がみなさんの今後の仕事を考えていくうえで、また資格所得を考えていくうえでの参考になればと思います。