皆さんこんにちは。理学療法学科昼間部教員の鍋城です。今回は日常生活活動学のある授業について話をさせていただきます。

「視覚障がい者の体験実習」

視覚障がい者とは視力がまったくないか、視覚機能が弱く、かつメガネやコンタクトレンズなどで矯正しても視力や視野狭窄の状態がある一定以上は復活しないため日常生活や就労などで支障をきたす人のことです。

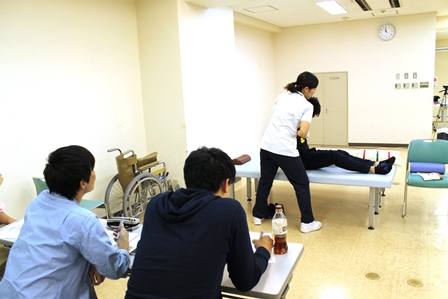

授業で、視覚をバンダナ等で遮断し視覚障がい者の体験を学生にしてもらいました。普段何気なく移動している校舎内や学校前の道路も、視覚を遮断することで普段とはことなる情報を得ることができたようでした。

学生からの意見としては、

〇耳(聴覚)が敏感になる

〇花や木の匂い(嗅覚)で場所を判断するようになる

〇光(日光)は太陽光の熱により感じることができる

〇介助者に何も言われないと不安になる

等がありました。

介助者付きで行っていましたが、道路の車道側と歩道側のどちらを歩いているかわからずに、「車が来るよ」との声掛けに車道に出そうになる学生もいました。

実際に体験することで分かることも多く、和やかに行いながらも色々と発見もあったようです。

皆さんは下記のようなシンボルマークを知っていますか?

このマークについて内閣府HPでは

白杖を頭上50cm程度に掲げてSOSのシグナルを示している視覚に障がいのある人を見かけたら、進んで声をかけて支援しようという「白杖SOSシグナル」運動の普及啓発シンボルマークです。

白杖によるSOSのシグナルを見かけたら、進んで声をかけ、困っていることなどを聞き、サポートをしてください。

※駅のホームや路上などで視覚に障がいのある人が危険に遭遇しそうな場合は、白杖によりSOSのシグナルを示していなくても、声をかけてサポートをしてください。

と記載されていました。このSOSシグナルの普及については賛否があるようですが、このシグナルを出している方は間違いなく助けてほしい方です。もし見かけたら声を掛けていただきたいと思います。

お恥ずかしい話ですが、自分は学生に言われるまでこのシグナルについて知りませんでした。その学生は実際にこのシグナルを出している方を見かけ、声をかけサポートしたとのことでした。