みなさん、こんにちは。理学療法学科夜間部の黒木です。だいぶ寒くなってきましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、本日は「1年生の勉強の取り組み」についてお伝えしようと思います。

本校では各学科で様々な学習方法を取り入れていますが、私が主に指導している夜間部では1年生の最初から、学習に影響する環境や学習を継続させる仕組みについて学び、また様々な勉強方法について練習したり、実際の授業の学びにおいて実践してもらったりしています。

4月初めに、1年生は5人ごとにチームを組み、チームの前期学習目標を立て、それに対する行動を3つ挙げていただきました。各チームでとり組む目標や行動は少しずつ違いますが、学習に対する意識を高めること、また学習習慣のついていない人もチームで取り組むことで習慣をつけてもらう目的があります。

仕事や生活、学習能力も違うため、実施している方法や時間は一緒だとしても、個々に差が出てきます。その際はチームのメンバーでサポートしたり、刺激を与えあったりしながら、トライ&エラーを何度も繰り返して、気づきを得るのが大事だと思っています。

後期授業が8月下旬から始まり、前期の振り返りを1年生にしてもらい話を聞いてみると、多くの人で「覚えているつもりだったが、テストで思い出せなかった」という話が出てきました。そして皆さん、後期はもっと勉強しますと答えていました。

その方法を聞くと、授業後復習する時間を持つ、教科書を読む、ノートをまとめるといった内容でした。

ここは誤解しやすいところですが、教科書を読んだり、ノートをまとめたりすることも大事ですがもっと重要なことがあります。

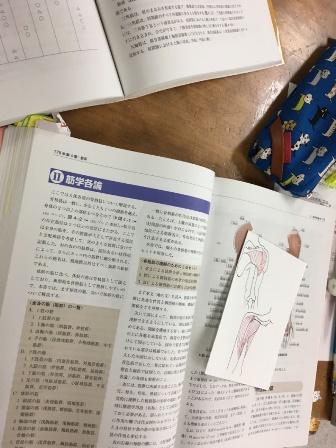

それは「思い出す」という作業をすることです。

どうしても勉強というと教科書やノートを開いて、見返すという形を多くとってしまいます。そうすると何かを読んで理解するというその瞬間の問題を理解するためのトレーニングになってしまうそうです。

そのため、何かを思い出すというトレーニングはしていないため、テストでは答えが出てきづらい状態になっています。

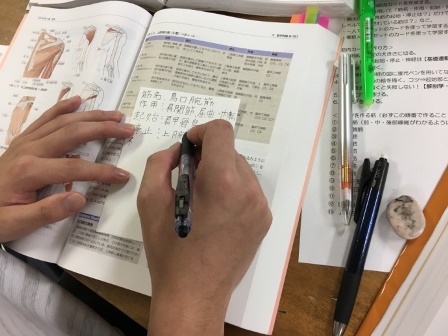

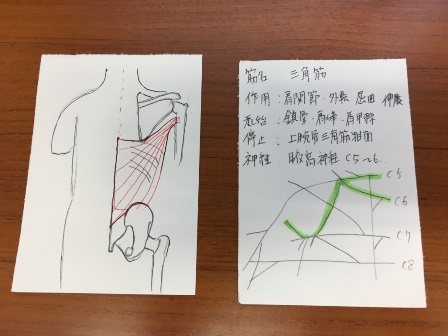

今、学生に取り組んでもらっているのは、何の資料も見ずにどのくらいのキーワードを思い出せるか、そのキーワードを説明できるかといったシンプルな作業です。思い出せなかったところはもう一度見直す必要がありますが、何を思い出せなかったかを理解しているために復習のポイントも明確になります。

ただぼんやりと教科書を眺めている時間(質の低い)は少なくなり、これまでと同じ時間でたくさんの勉強量(質の高い)が出来るようになってきます。

このような少しの工夫で学習効果を実感すると、自信もつくので、目標も達成できる可能性が高くなります。

試したことのない方はぜひ試してみてください。

参考図書:脳が認める勉強法 ベネディクト・キャリー ダイヤモンド社